約10か月前ですが、以下の記事でスタディングで中小企業診断士の資格勉強を始めてみたという内容を投稿させていただきました。

スタディングで中小企業診断士を初めてみた – 中小企業診断士を目指すサラリーマンのゴルフ日記 ~チャーリーゴルフ~

今回は約1年程度、このスタディングで中小企業診断士の資格勉強し、2025年8月の試験にも受けてきましたので、使ってみた感じたことをレビューさせていただきます。

ちなみに試験の結果は、さすがに今回(2025年度試験)ですべての科目の合格は厳しいと感じまして、4科目にいったん絞って勉強し、おそらくですが、自己採点では2科目の合格にとどまるという少し残念な結果になりました。

ただし、後ほど出てきますが、勉強時間や自分の自己スコアを見る限り、非常に妥当な結果ですね…

1、スタディングを1年使って感じたこと

メリット①勉強時間の記憶ができること

私としては、「勉強時間の記録ができること」が一番のメリットと感じました。

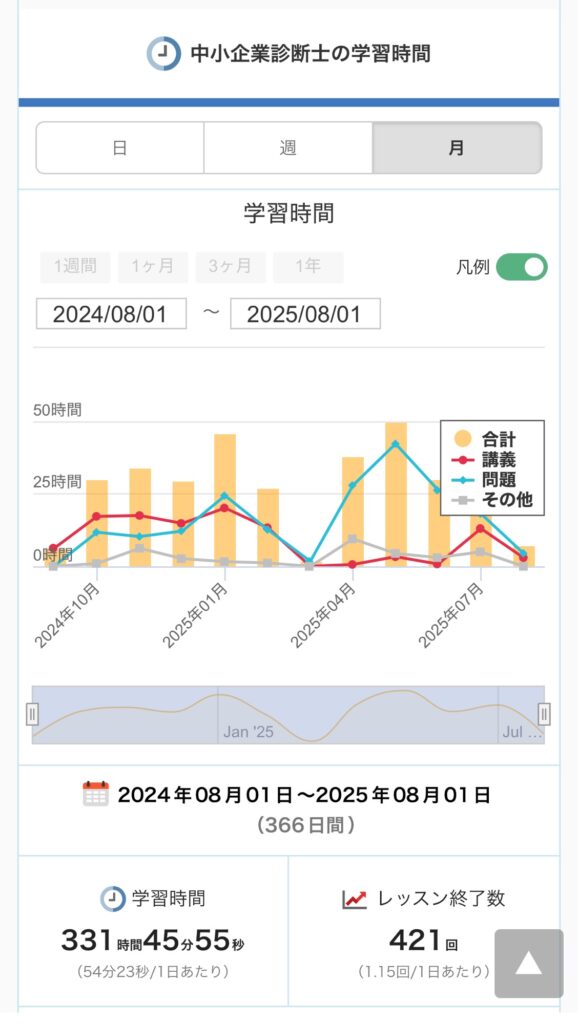

下の図のように勉強時間を可視化できます。

可視化できることでいくつかメリットがあります。

1つ目はモチベーションの維持になることです。

「前日は全然勉強できなかったので頑張ろう」

「前月は勉強を多くできたので今月はさらに上を目指そう」

などモチベーションを維持するのに役立ちました。

資格の勉強、特に通信講座の場合、モチベーション維持が課題になることが多いと思いますので、モチベーションが続くことは重要であると感じます。

2つ目は集中しているつもりでも意外と勉強してないことがわかることです。

どういうことかというと、例えば自習室に3時間いても実際は、2時間半くらいしか学習時間としては記録されていないなどが起こりえます。

理由は、画面などを一定時間操作してなかったりすると勉強時間に入らないです。

ということで自習室にいても集中してない日もわかったりするのは面白いなと感じました。

3つ目は達成感です。

目標だった勉強時間に行くとうれしいと感じます。

質も重要ですが、量も大切なのでその量を可視化できるのは達成感があっていいですね。

ということで勉強時間が可視化できるのは大きなメリットだと思いました。

メリット②問題演習が豊富でアウトプットがしっかりできること

やっぱり試験も受けて感じましたが、動画の講座よりも問題演習が本当に重要です。

問題演習もしっかりと豊富に用意されてますので、いいと感じました・

もの足りない人は、スタディングのプラスしてTACなどのスピード問題集などをやるとよりいいと思いますね。

メリット③スマホ・タブレットに学習できること

通勤時間で勉強する

家でゴロゴロしながら勉強する

こんな感じで気軽に勉強できるのは素晴らしいですね。

計算問題や込み入った内容は難しいですが、復習などは気軽にできていいと思いました。

メリット④現在の自分の実力がスコアで見れること

スタディングは、上の図のような形で現在のスコアがわかります

この点数ですが、結構いい線いっているなと実際の試験や過去門を解いて感じました。

ゲーム感覚のようなイメージでスコアが上がっていく過程が見れるのは、モチベーションになりますね。

ちなみにこのスコアと本試験の自己採点を比べてみると非常に似た結果です。

企業経営と中小政策は合格、経営法務はあと一歩で不合格、経営情報は2,3問足らず不合格、その他は全然足りず不合格といった結果のため、上記のスコアグラフとほぼ結果が似てます。

デメリット①長時間の学習には不向きで疲れやすい

やはりスマホとタブレットなので紙とかの勉強よりも個人的に疲れるなというのが印象です。

特に目とあとはメンタル面です。

目はディスプレイをずっとみているので疲れます。

メンタル面はずっと画面と向き合っていると、なぜか気持ち悪くなります。

私だけかもしれませんが、イヤホンなどで聴いているせいもあるかもしれません。

やはり紙のほうが長時間の勉強には向いているなと思います。

デメリット②計算問題や図式化が必要な勉強がやりにくい

会計学系・経済学・情報システム、運営管理などの科目は計算や図式化が必要な問題も多いです。

こういう勉強だと、通勤時間でスマホやタブレットでやるというのは困難なので悩ましいところです。

計算問題などは、土日に集中するなどが必要ですね。

デメリット③テキストの質がやや低め

私はテキストも紙媒体で買いましたが、正直あまり使いませんでした。

講座で言っていることを文字化しただけなので質がよくないです。

整理もけして上手くないのでこのテキストは厳しいですね。

ましてや紙媒体ではなく、PDFで学習する場合はもっと使いづらいでしょうね…

紙媒体のテキストなら、以下のようなTACの教材のほうが圧倒的にいいです。

また、まとめシートをいうやつも買ってみましたが、結構いい感じです。

ただし、私はスタディングのほうがあっていたのでこれらはあまり使わなかったです。

デメリット④学習マップが個人的には使いづらい

学習マップで体系的に学習できる点がメリットであるとうたってますが、正直私には刺さりませんでした。

はっきり言ってわかりづらいです。

スタディングの特徴はこの学習マップも特徴の1つみたいですが、私には合いませんね。

2、スタディングはこんな人におすすめ

結論、以下の人にはおすすめできます。

・スキマの時間を有効活用して勉強したい人

・机に向かった勉強が不得意な人

・スマホなどの操作になれている人

・自分でプランを立てて勉強できる人

すべてが必要ではないですが、上記のような人はスタディングが向いてますね。

逆にスタディングが向かない人は以下のような人です。

・スマホやタブレットが苦手な人

・紙媒体が好きな人

・効率性よりもしっかりと網羅された学習がしたい人

こんな感じです。

あとは、試験日の当日で感じたのですが、当日は結構休憩時間が多くありますが、そのときは紙媒体のテキストでの勉強が有効だと感じました。

スマホなどだと、電源を切ったりしないといけないので不便です。

あとは直前期は「ここを重点勉強したい・復習したい」ということもありえますが、スマホだとそれがちょっとやりにくい印象ですね…

3、まとめ

それでは最後に冒頭のタイトルである「スタディングは本当に使える?1年使った私の結論」です。

結論、非常に使えるのでスタディングはおすすめできます。

ただし、以下の点は注意です。

・紙媒体での勉強が好きな人は向かない

・スマホやタブレットで長時間の勉強は意外としんどい

・効率的な勉強を重視していると思われるので、網羅性はあまりないかも

上記を理解した上で、スマホやタブレットの活用に違和感がなく、効率的に勉強したい人や机に向かっての勉強が苦手な人には特におすすめできます。

費用面でも圧倒的にメリットがあるので、まずは中小企業診断士の資格勉強を始めてみたいという人はぜひご活用をご検討ください。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b31ba9e.403e8d80.4b31ba9f.20c38bc0/?me_id=1285657&item_id=12954338&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbookfan%2Fcabinet%2F01120%2Fbk4300114013.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/244bac8e.f1102cb5.244bac8f.4d51141a/?me_id=1213310&item_id=21525111&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8489%2F9784902398489_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b31c0af.933c7103.4b31c0b0.5b191b29/?me_id=1220950&item_id=15653650&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fneowing-r%2Fcabinet%2Fitem_img_1958%2Fneobk-3040916.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)